日本のインターネット黎明期に創業し、レンタルサーバーやクラウド事業を幅広く展開してきたさくらインターネット。近年ではGPUを使った生成AI向けクラウドサービスも好調で、2025年3月期には過去最高収益を記録しました。デジタル庁が推進する政府や自治体向け共通クラウド環境「ガバメントクラウド」にも国産企業として初めて条件付きで認定されるなど、デジタルインフラ業界のトップランナーとして成長を続けています。

そんな同社が、顧客体験(CX)と従業員体験(EX)の向上を目的に、社内の一部電話システムをクラウドPBX「Zoom Phone」に刷新しました。

目指すのは、顧客の声を直接聞きとれる貴重な通話データのさらなる活用。電話としての使い勝手は大きく変えず、裏側では音声データの蓄積とAIによる分析を本格的に進めていく――IT業界の雄の、静かな攻めの一手とは。

通信環境に左右されない快適な通話 働きやすさと品質の両立を目指して

インターネット黎明期から、レンタルサーバー事業やクラウド事業を提供してきたさくらインターネット。「『やりたいこと』を『できる』に変える」を企業理念に掲げ、多くの法人・個人の事業発展や課題解決に技術的な面から伴走してきました。設定につまずいた時やトラブル発生時にも安心して使い続けてもらうために、メールやチャット、電話での丁寧な顧客対応は長年にわたって大きな意味をもっています。

従来のカスタマーセンターでもIP電話やソフトフォンを導入していたものの、オンプレミス型の機器を利用していたため耐用年数に限りがあり、今後のリプレイスの方向性を模索していました。加えて、同社にとって大きかったのが、コロナ禍を機に電話オペレーターの在宅リモート勤務が標準となっていたこと。それぞれの自宅の通信環境によって、顧客との通話品質が大きく左右されてしまっていました。

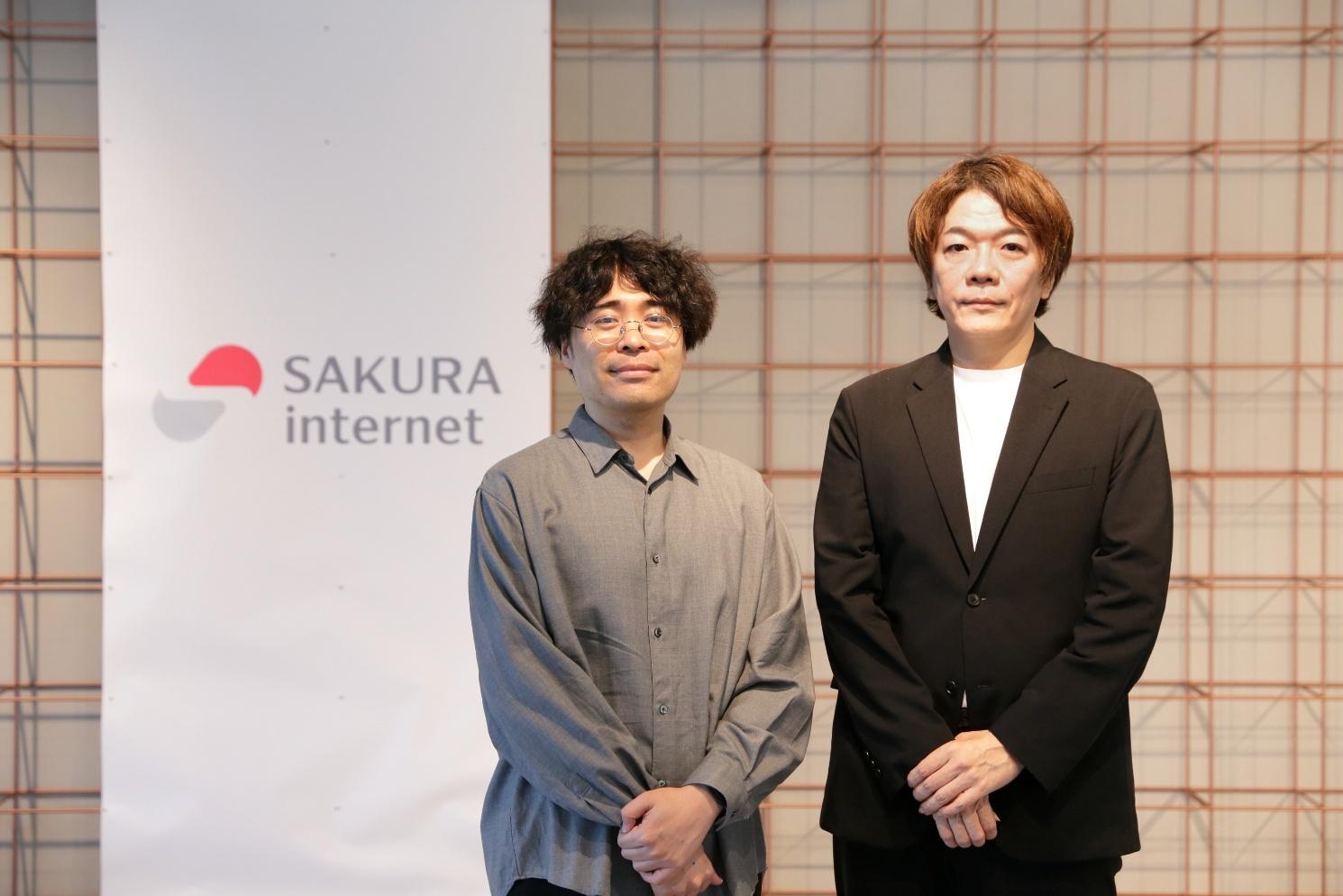

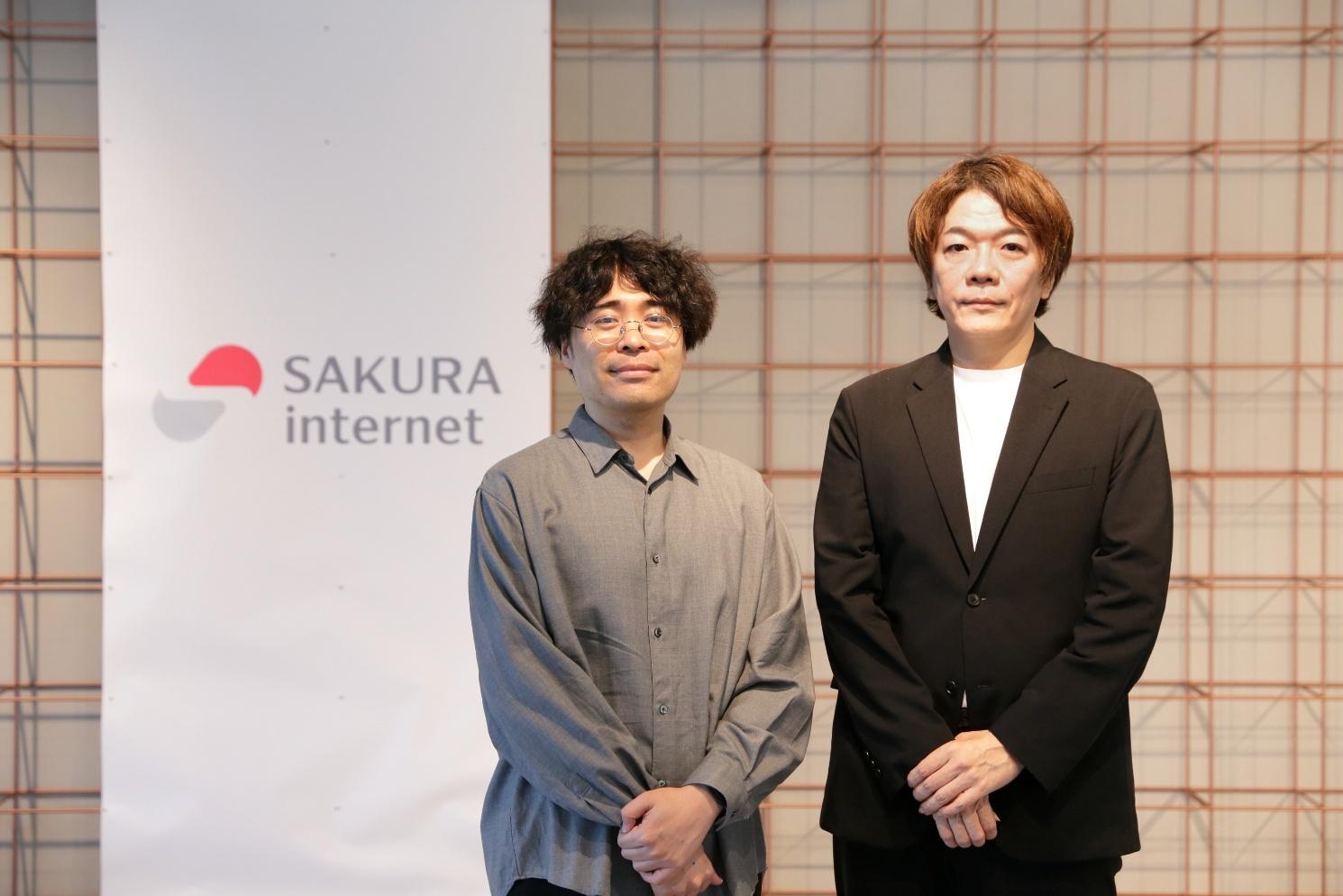

クラウド事業本部 カスタマーリライアビリティ部長の大西圭一氏は、当時の問題意識をこう振り返ります。

「お客様からカスタマーセンターにお問い合わせいただく際は、トラブルや困ったことなど、焦りや不安、怒りに起因するネガティブな理由で問い合わせいただくことも多いです。その時に、お互いの声が聞きとりにくく、何度も言い直しや聞き直しが発生すると、それだけでお客様からの心証がさらに悪くなってしまうことも。オペレーターにとっても、自身のスキルや知識とは異なる部分でお客様に迷惑をかけてしまうのが少なからずストレスになっていました」(大西氏)

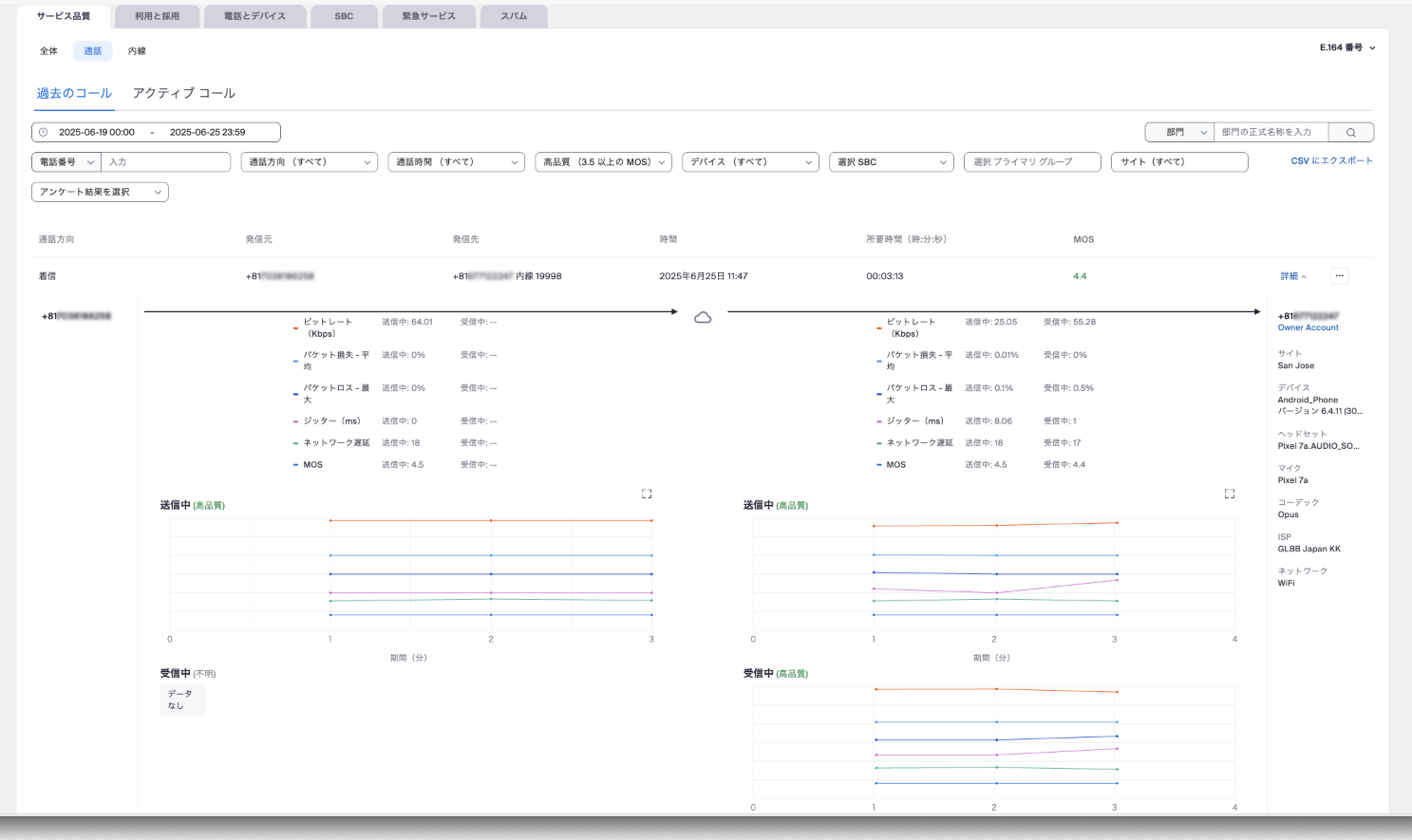

さらに、従来のPBX環境では、音声品質低下の理由を切り分けて把握するのが困難でした。

「オペレーター側の通信環境か、お客様の環境か、電話回線か、会社のネットワークの問題か……。要素ごとに細かくデータを確認する方法がなく、具体的かつ実効性のある改善に至るのが難しいことも少なくありませんでした」(大西氏)

データセンターでの顧客対応で使用していたハードウェア型のPBXも、同じく切り替えが必要なタイミングになっていたところに、ベンダーである双日テックイノベーションから紹介されたのがZoom Phoneでした。

「高品質でわかりやすい」Zoomプロダクトへの信頼感

「すでにZoom Meetingsが全社的に浸透しており、音質や画質の高さ、UIのわかりやすさに信頼感があったことも大きかった。当然、ある程度のスイッチングコストが発生することは避けられませんが、現場の使い勝手が向上するのであれば、ぜひ試してみたいと考えました」

大西氏とともに、導入をリードしたクラウド事業本部カスタマーリライアビリティ部CXデザイングループの岩本拓也氏は、Zoom Phoneに関心を持った理由をこう語ります。

電話システムのリプレイスにあたって、同社が必須要件としたのは、(1)通話品質の向上、(2)これまでのサポート窓口のトールフリー番号(0120番号)を継続利用できることでした。

通話品質の確認のためには、何よりデータが不可欠。早々にテストアカウントを発行し、PoCでZoom Phoneの通話品質と機能検証を実施しました。その結果、通信が不安定になりがちな自宅環境でも高い通話品質が維持でき、コールフローやIVRなどの設定も含めて、従来と同様の運用が実現できることが確認できました。

「設定もわかりやすく、ソフトフォンやPBXをある程度触ったことのある方なら、簡単に理解できると思います。大規模なシステム障害が発生した場合など『専用の問い合わせ窓口を1週間以内に設置したい』というケースもあるのですが、そのような緊急対応が必要な時も、自社でスピーディーに動ける幅が広がりました」(岩本氏)

管理面でのメリットも大きく、利用にあたっては既存のZoomライセンスに、電話機能のオプションを付与するだけ。日常的に利用しているZoom Meetingsとも一元管理でき、ユーザー数を部署ごとに柔軟に把握・調整しやすいのもメリットでした。

トールフリー番号の継続に関しては、KDDIが2023年春に提供開始した「Cloud Calling for Zoom Phone」と「フリーコール」を組み合わせて利用。カスタマーセンター、データセンターともに、これまでの0120から始まる電話番号をそのまま継続利用することができました。